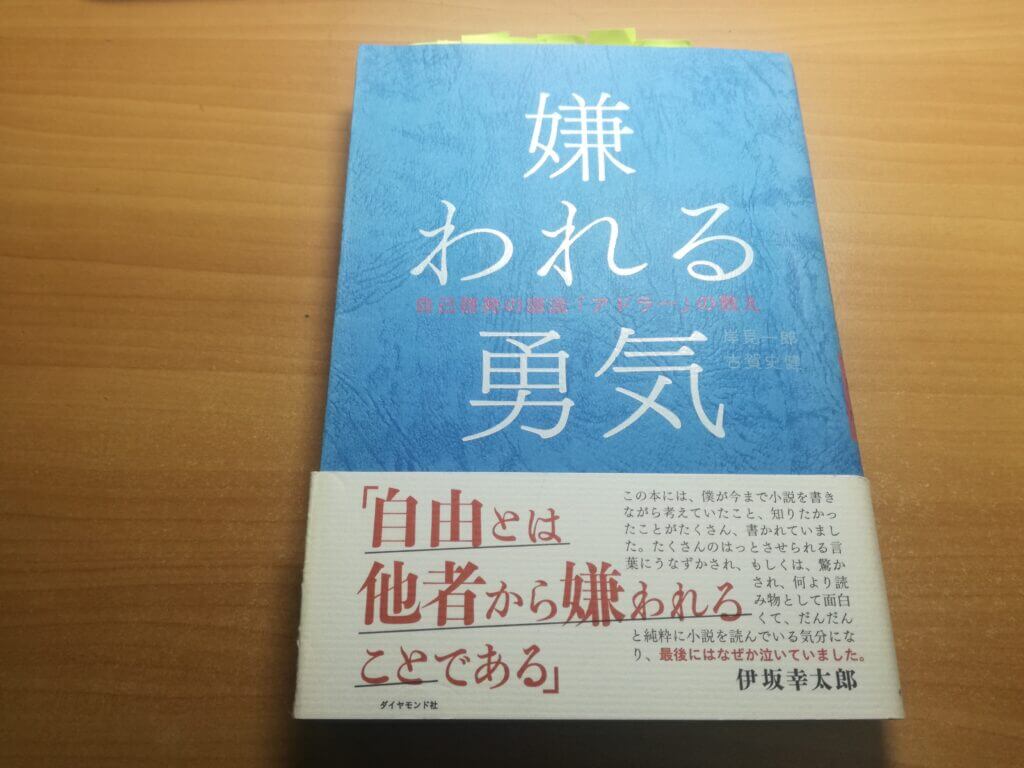

2013年に発売され大ベストセラーとなった「嫌われる勇気」ですが、影響力は強くいまだに売れ続けています。

多く人に共感を得られた理由は、多くの方が漠然と考えていたことが言語化され、よりよく生きる術を明確に示しているからでしょう。

アドラーの心理学は「実践の心理学」とも言われており、その考え方を取り入れると、今日からでもすぐに世界の見方が変わります。

今回は「嫌われる勇気」を改めて見直し、よりよく生きるためにはどうありたいかを学んでいきます。

目次

『嫌われる勇気』は、何度読んでも学びがある

「嫌われる勇気」というインパクトが強いタイトルですが、決して他人に嫌われるような生き方を推奨しているのではありません。

あくまで「自分で選択した人生を生きるためには、人から嫌われてもいいじゃないか」というスタンスです。

つまり、自分の人生を生きるための導き、なのです。繰り返しますが、他人ではなく、自分自身が選んだ人生です。

「嫌われる勇気」から学ぶ、よりよく生きるための3つのポイント

書籍の冒頭に、アドラーの3つの持論が書かれています。

- 人は変われる

- 世界はシンプルである

- 誰もが幸福になれる

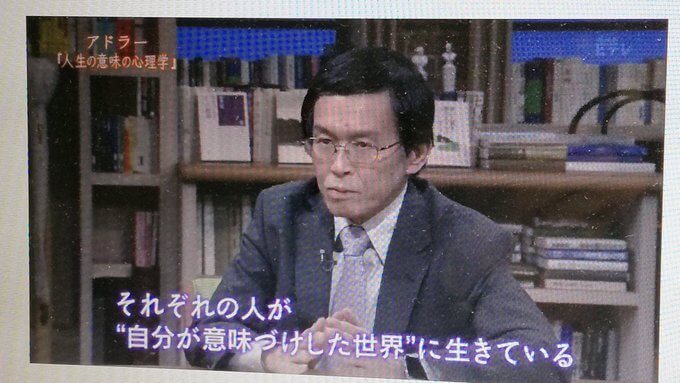

我々は「みんなが同じ世界に生きている」と思ってしまう。 でも実は、それぞれの人が「自分が意味づけした世界に生きている」

例え同じ経験をしても、どう解釈するか、どう意味づけをするかで、人生は大きく変わる。

世の中は複雑そうに見えますが、自分の見方ひとつで決まってくるというシンプルな考え方です。

このようにはっきりと、「人は変われるし、幸福になれる」と明言されており、非常に勇気がもらえます。

問題は、あなたがどうあるか

問題は世界がどうあるかではなく、あなたがどうであるか

嫌われる勇気 P.6

結局は、自分がどう生きるかを決めていくことが大切です。

親から良い子に見られたいとか、周りからよく思われたいとか、周りの目が中心となっている生き方ではうまく過ごせるわけはありません。

自分自身で自らの道を選択する必要があるのです。

1.人は変われる

原因論と目的論

自分の経験によって決定されるのではなく、経験によって与える意味によって自らを決定するのである。

嫌われる勇気 P30

過去の原因がすべてを決めているわけではないと言います。

一見、過去の原因によって起こっていることも、いまの目的を達成するための言い訳にすぎないのです。

だからこそ、アドラー心理学では、トラウマを明確に否定しています

あなたの不幸は、あなた自身が選んだもの

大切なのはなにが与えられているかではなく、与えられたものをどう使うかである。

嫌われる勇気 P44

原因論でみると、過去に縛られがちです。過去を言い訳に、今の行動を制限していることがあるのではないでしょうか。

さらにこのような文章も続きます。

いまのあなたが不幸なのは自らの手で「不幸であること」を選んだからなのです。

嫌われる勇気 P45

自分自身が不幸であることが何かしらの役に立つと思うからこそ、不幸な状態を選んでいると言っています。

たとえば、不幸を背負うことが「チャレンジしない理由」や「出来ない言い訳」に使われることがあるのです。チャレンジするより、不幸だからという言う理由でチャレンジしない、今の怠惰な状態の方がラクなのです。

つまり人は、いろいろと不満はあったとしても、「このままのわたし」でいることの方が楽であり、安心なのです。

嫌われる勇気 P52

自分を苦しめているものの正体は「劣等感」

われわれを苦しめる劣等感は、「客観的な事実」ではなく、「主観的な解釈」なのだと?

嫌われる勇気 P76

健全な劣等感とは、他者との比較のなかで生まれるのではなく、「理想の自分」との比較から生まれるものです。

嫌われる勇気 P92

このくだりは、自分でも大切にしている「あるべき姿」の考え方に非常に近いです。

あるべき姿(理想)と現実とのギャップを問題としてとらえ、その差を埋める努力をするものです。

まさにそのギャップこそが「健全な劣等感」と言えます。

劣等コンプレックスとは

劣等コンプレックスとは、自らの劣等感をある種の言い訳に使いはじめた状態のことを指します。

嫌われる勇気 P82

成功できないのではなく、理由をつかうことで成功することから逃げている。つまり、一歩前に踏み出すことが怖い。現実的な努力をしてくないと思っているからです。

2.世界はシンプルである

すべての悩みは「対人関係の悩み」である。

対人関係がうまくいかないから、自分を受け入れないようになる。

自分が短所を長所に変えて、考えてみる。

対人関係のカギは、自分が握っている。他人は変えられないが、自分は変えられる。

他者から嫌われ、対人関係のなかで傷つくことを過剰に恐れている。

課題の分離

他人の課題を切り分けることが大切。自分の課題か、他人の課題か判断すること。

課題の結果は誰が受け入れるかを考えれば、誰の課題かはっきりとわかる。

人の課題に土足で踏み込むな。でも、課題の分離は「入口」である。

承認欲求を否定する

他者の評価を気にかけず、他者から嫌われることを恐れず、承認されないかもしれないというコストを支払わないかぎり、自分の生き方を貫くことはできない。

嫌われる勇気 P163

人生をどのように生きたいを決めることは、他者からの承認によるのではなく、自分自身の価値観によるものだと改めて気づかされます。

そのために、「自由とは、他者から嫌われることである。」というメッセージが強く書かれています。

3.誰もが幸福になれる

自己肯定ではなく、自己受容

自己受容とは、「できない自分」をありのままに受け入れ、できるようになるべく、前に進んでいくことだと言います。

今の自分を受け入れた上で、よくするためにはどうするか考えていくことが大切です。

「特別によくならなくていい。」という教えは、これまで考えたことがなかったです。

わたしは、「肯定的なあきらめ」という言葉を使っています。

(中略)

課題の分離もそうですが、「変えられるもの」と「変えられないもの」を見極めるのです。

嫌われる勇気 P228

「肯定的なあきらめ」

あきらめるとは、明らかにすることだと言います。

「変えられるもの」と「変えられないもの」を自分なりに明らかにすることがスタートです。

交換不能なものを受け入れること。ありのままの「このわたし」を受け入れること。

そして変えられるものについては、変えていく”勇気”を持つこと。

それが自己受容です。

嫌われる勇気 P229

ニーバーの祈り

キリスト教の教えの「ニーバーの祈り」も引用されています。

ちなみに、宇多田ヒカルさんの曲「Wait&See」にもこの言葉が出てきます。

もっとも大切なことは「他者貢献」である

人は「わたしは共同体にとって有益なのだ」と思えたときにこそ、自らの価値を実感できる。

(中略)

他者から「よい」と評価されるのではなく、自らの主観によって、「わたしは他者に貢献できている」と思えること

嫌われる勇気 P206

「存在」自体に感謝する。

「ありがとう。」と言われると貢献感を感じられる。

今の世の中はあまりに生産性に価値を置きすぎているのではないかと警告しています。

「生きているだけで価値がある。他者への貢献がある。」

理想的すぎるとしても、あなたから始めよう

「誰かが始めなけらばならない。他の人が協力的でないとしても、それはあなたには関係ない。私の助言はこうだ。あなたが始めるべきだ。他の人が協力的であるかどうかなどは考えることなく」。

嫌われる勇気 P212

「今を生きる」人生とは連続する刹那である

人生とは、いまこの瞬間をくるくるとダンスするように生きる、連続する刹那なのです。

嫌われる勇気 P266

(中略)

ダンスを踊っている「いま、ここ」が充実していれば、それでいいのです。

人生を、登山で山頂を目指すような目標をイメージでとらえるのではなく、連続する小さな点としてとらえる。

「いま」という刹那の連続であり、「いま、ここ」にしか生きることができないのです。

YouTubeで考え方を学ぼう

1.著者・岸見一郎さんの講演

https://www.youtube.com/watch?v=feOz3U3Z3uE

この本が作られた経緯について共著者の古賀史健さんが書いています。

その中で、「嫌われる勇気」はもちろんアドラーの教えをベースになっていますが、哲学者である岸見さんのフィルターを通じた、いわば「岸見アドラー学」であると言っています。岸見さんでしか成し遂げなかった偉業なんですね。

人柄がわかる優しい語り口で、まさに哲学者といった講演です。

2.他の方の解説で学ぼう

ベストセラーになった本なので、多くの方が解説をしています。その中でも特におすすめな3つの動画を取り上げました。

①中田敦彦さんのYouTube大学

まず一つ目は、オリラジ中田さんの「YouTube大学」です。

中田さんの語り節は、さすがの圧倒的わかりやすさです。

伝えたいポイントが強く残ります。

②サラタメさん

こちらも人気のYouTuberで、人気書籍を解説しています。

ここでは、承認欲求に焦点を置いています。

③マコなり社長

3つ目は、マコなり社長さんです。有名YouTuberですが、正直、動画は今回初めて見ました。

嫌われる勇気で語られた承認欲求の難しさと、対策についての考察がわかりやすいです。

サラタメさんと同じく、「承認欲求はなかなか消せない!」と言っています。

それには、2つの理由があります。

①人類の本能として刷り込み

②幼少期からの家庭環境の問題

そのための解決策は何かというと、「依存先を増やす」ことだと提言してます。

なぜなら、一つのことだけに依存してしまうと、そこだけの関係性で一喜一憂してしまうからです。

以前読んだ「生きる技法」でも、依存の重要性が書かれていました。

あわせて読みたい>>>

生き方を見つめ直す。『生きる技法』にある「自立とは依存することだ」の意味を考えてみよう。

また、依存先を増やすために、具体的なアクションプランは2つあると言っています。

①自分が没頭できる趣味を増やすこと

一人で自己完結出来るものより、他のコミニュティ―を持つともっといい。

②副業を始めること

一つの会社に依存しなくてもよいという感覚を持つことが出来る。

今日のまとめ

今日は、私自身の生き方にも大きく影響を与えた、「嫌われる勇気」についてまとめました。

▼あわせて読みたい(よりよく生きるをテーマに書いてます。)